Je suis confiné,

Et ça me fait chier,

Mais j’ai une occupation,

Moi je danse en rond,

Je suis confiné,

Et ça me fait chier,

Je n’ai plus de PQ,

Faut que j’retourne au Super U,

Je suis confiné,

Et ça me fait chier,

Mais j’ai une occupation,

Moi je danse en rond,

Je suis confiné,

Et ça me fait chier,

Je n’ai plus de PQ,

Faut que j’retourne au Super U,

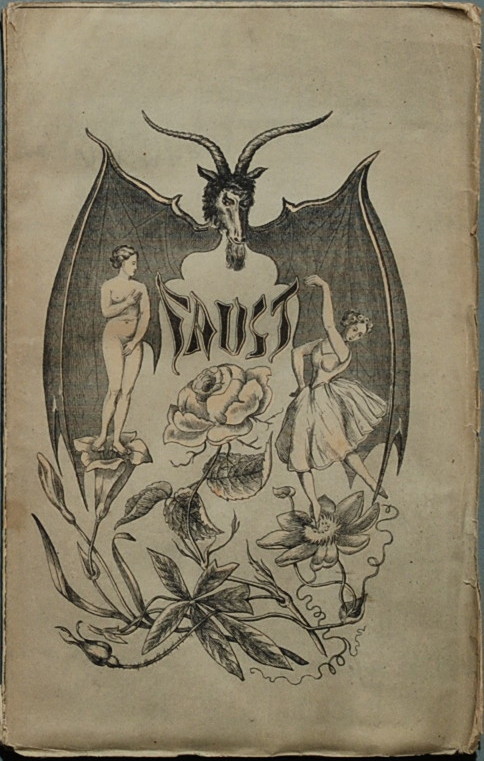

Edward Limonov est une personnalité extraordinairement attachante et parfois exaspérante. Comme tous les écrivains en mal d’imagination, il fonde son œuvre sur sa propre vie et inversement. Dans son dernier ouvrage (traduit en français), la couverture résume à elle seule cet angle d’approche puisque le nom de l’auteur s’intègre dans le titre : Edward Limonov Et ses démons. Le premier chapitre poursuit dans la même veine : intitulé « Comment il a commencé à mourir », l’écrivain russe se raconte à travers la grave opération du cerveau qu’il a subi le 15 mars 2016. C’est l’occasion pour lui, à l’âge de 73 ans et dans un style d’une franchise déconcertante, de revenir sur certains épisodes de sa vie, dont le dernier en date. Il décrit, par exemple, avec un humour féroce les institutions hospitalières « euro-fascistes » de la Russie poutinienne et s’en prend régulièrement à la caste de médecins parvenus qui le font patienter des heures durant. Le « grand écrivain » connu internationalement est un russe comme les autres chez lui.

La prise de puissants médicaments et surtout la peur de la mort qui rôde se traduisent par une multitude de visions dans lesquelles très souvent les démons l’assaillent. Sur la base de prémonitions qui lui ont été faites, Limonov est d’ailleurs persuadé de mourir en 2018. On le découvre alors volontiers spiritualiste, beaucoup plus proche des vieilles traditions chamaniques sibériennes que des rites de l’église orthodoxe. Chemin faisant, il parle également à plusieurs reprises de son Parti, devenu L’Autre Russie depuis l’interdiction du Parti national-bolchévique en 2007. Le Président, comme il se nomme lui-même, s’inquiète de sa succession : dans son proche entourage, peu de personnalités lui semblent à la hauteur – ses amis apprécieront. Des années de résistance et de persécution ont épuisé les militants, même les plus aguerris. Les intellectuels du Parti ont fini par emprunter des chemins moins périlleux. Dans un style bravache, Limonov rappelle que lui est resté un radical. Et on le croit bien volontiers : c’est littéralement un punk de la politique ! Un peu moins engagé dans l’opposition à Poutine, il n’en reste pas moins une cible du pouvoir, comme le rappellent les nombreuses menaces dont il fait l’objet.

Enfin, l’ouvrage est aussi une déambulation dans la vie passée et présente de Limonov : les aventures particulièrement érotiques avec sa maîtresse Fifi, les réminiscences familiales, le souvenir de la grande aventure du Haut-Altaï (pour laquelle il a été condamné à quatre années de prison), les rapports fraternels avec ses gardes du corps, etc. La dernière partie renoue avec l’actualité immédiate : en effet, Limonov revient sur le conflit du Donbass et explique comment des dizaines de membres du Parti sont partis combattre à la frontière ukrainienne. Une nouvelle fois déçu, il se rend compte rapidement que ces mercenaires ne parviendront pas à créer des bataillons représentatifs de L’Autre Russie. On sourit de la naïveté du « Président », comme si les troupes russes entrées illégalement sur le territoire du Donbass n’allaient pas encadrer rigoureusement ces quelques électrons libres.

Au final, Et ses démons reste un beau roman autobiographique. Le monstrueux égocentrisme de Limonov finit même par se dilater avec l’approche de la mort. L’auteur regarde alors avec un brin de nostalgie et une grande lucidité le chemin parcouru. Qu’en restera-t-il à la fin ? Pas grand-chose, c’est le lot de toutes les vies, des plus célèbres aux plus anecdotiques. La mort a éparpillé les multiples vies de Limonov comme autant de récits inachevés, aux feuilles jetées dans le vent.

L’appartement lui paru étranger. Lorsqu’il eut refermé la porte derrière les gardes du corps, il explora soigneusement les deux pièces, la grande et la bibliothèque. Il s’assit en silence dans les fauteuils noirs et s’arrêta devant les tableaux. Il en vint à penser qu’après sa mort, tout cela serait ramassé et jeté au diable, sauf peut-être deux ou trois toiles à l’huile, pour peu que la personne chargée d’effacer les dernières traces de son existence s’avise qu’un tableau, on peut le vendre.

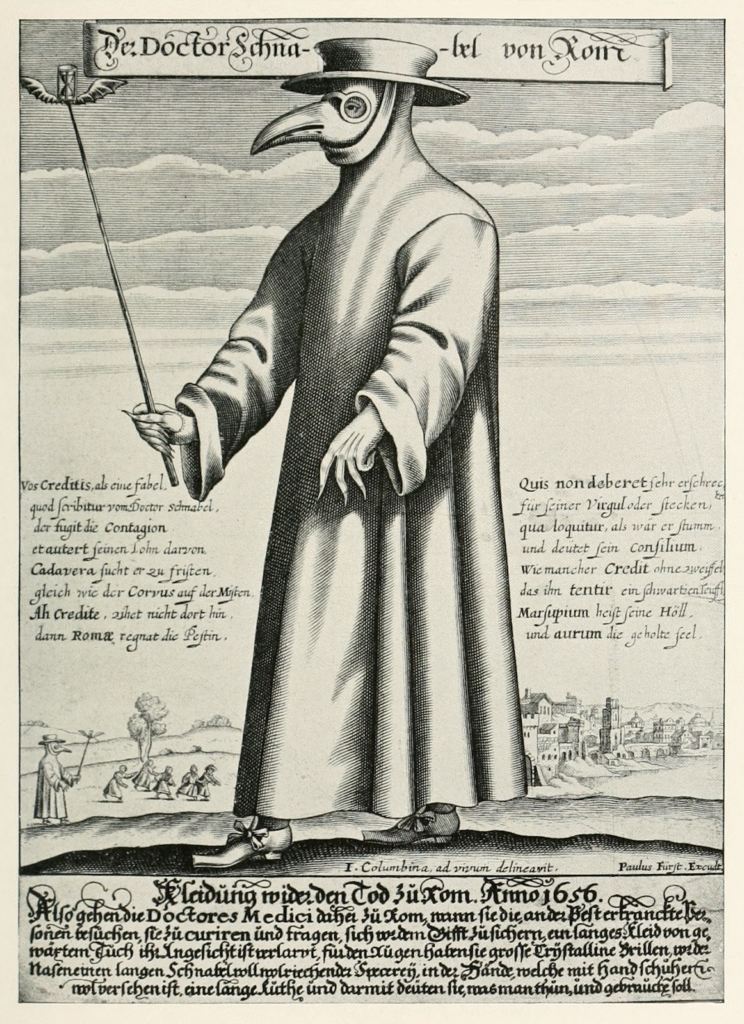

L’épidémie de Coronavirus et le confinement général mettent la population française sous pression. Les gens ont beau applaudir tous les soirs au balcon le travail et les sacrifices consentis par le personnel soignant et par ceux qui continuent à devoir se rendre sur leur lieu de travail, ils n’en oublient pas pour autant leurs angoisses, leurs petits soucis et les désagréments causés par le relatif enfermement, qu’ils n’hésitent pas à confier à la radio. Idiocratie en a sélectionné quelques-uns pour prodiguer quelques conseils utiles.

Ad Summa

Patrick est un fou d’escalade. Pas un jour sans qu’il ne teste ses limites sur un piton rocheux ou une falaise abrupte. En plein confinement, il s’est fait pincer par la gendarmerie en plein massif corse. C’est sûr que là où il s’adonne à sa passion, Patrick ne risque pas de contaminer grand-monde mais Patrick a tout de même des arguments surprenants : « Je comprends qu’il faille rester chez soi mais je peux pas faire autrement, moi, plaide-t-il au micro de France Info. Enlever l’escalade à un grimpeur, c’est comme retirer sa sucette à un nourrisson. » Tu n’as plus qu’à escalader ton toit et à t’acheter une tétine Patrick.

Cours Forrest !

Pour Axel, garder la forme c’est essentiel. Depuis des années, Axel va courir tous les jours, chaque jour, sans exception. Et c’est pas une pandémie mondiale qui va changer ses habitudes. Alors Axel appelle France Info pour protester : « Moi je trouve ça un peu exagéré quand même. Je n’ai pas de problème avec le confinement. Rester chez moi, ça me pose pas de problème. Tout ce que je demande, c’est de pouvoir sortir une heure par jour pour aller courir. » Axel est un philosophe. On lui recommandera de méditer cette phrase de Jean Cocteau : « Peut-être ceux qui enferment les autres dedans risquent-ils de s’enfermer dehors. » (L’impromptu de Versailles).

L’anxieuse

L’épidémie de Corona angoisse beaucoup Maryse. Elle demande à sa femme de ménage de continuer à venir à la maison mais elle craint la contagion. Alors elle appelle la radio pour se renseigner : « Quand elle vient à la maison, comment je peux être sûre qu’elle se tient toujours à un mètre. Est-ce qu’il faut que j’aille dans une autre pièce ? Et si elle nettoie la pièce ? Et quand je lui ouvre la porte, comment je peux être sûre qu’on est bien à un mètre de distance au moment où j’ouvre ? » Maryse, la seule solution viable est de vous saucissonner dans du film plastique et de vous suspendre au balcon le temps que la femme de ménage fasse son travail. Ne demandez pas en revanche à la femme de ménage de vous décrochez quand elle s’en va, le risque de contagion serait trop grand

L’obsessionel

Pierre est très inquiet. Il n’est pas sûr d’avoir respecté tous les gestes barrières en allant faire ses courses : “Ah un moment j’ai eu envie de me gratter le nez. C’était trop fort, j’ai pas pu résister. Alors je me suis enroulé la main dans la manche pour me gratter sous le nez. Est-ce que je risque quelque chose ?” Le médecin consultant de France Info a eu l’air un peu fatigué par la question de Pierre et ne lui a pas répondu précisément. Nous prenons donc le relais à Idiocratie et conseillons à Pierre de s’enrouler l’autre main dans l’autre manche pour se gratter le cul afin de rétablir la balance entre l’alpha et l’oméga de son être et renforcer ses défenses immunitaires en rétablissant ainsi l’équilibre cosmique.

Le parano

Karim appelle France Info. Il se pose une question cruciale : « Ca fait dix jours que je vis enfermé chez moi. Est-ce qu’il est dangereux d’ouvrir les fenêtres ? » Oui, tout à fait, le virus circule activement dans l’air. Il est aussi dangereux de parler au téléphone et surtout à la radio car le virus se transmet par la pensée. Il faut donc arrêter de penser. Ca ne devrait pas être trop difficile.

L’écologie avant tout

Lucie se soucie de l’environnement : « Afin d’économiser l’eau, est-ce qu’il est possible de se laver les mains dans une bassine qu’on change une fois ou deux par semaine ? » Bien sûr que oui. On recommande aussi de boire son urine, il paraît que ça auto-immunise.

Le petit chat est mort

Christiane se fait du souci pour le petit chat qui vient la voir à chaque fois qu’elle va entretenir son potager, dans son jardin urbain, à cinq kilomètres de chez elle. « Est-ce que je risque quelque chose si je retourne quand même à mon potager pendant le confinement pour m’occuper du chat ? » Non, Christiane, au contraire. En attendant minuit pour vous rendre à votre potager, attirez le chat avec quelques morceaux de thon puis sacrifiez-le à Belial tout en dansant autour de trois cierges enroulés dans du jambon. Vous obtiendrez ainsi en échange de votre âme une protection garantie contre le virus.

La retraité niçoise

Sa copine qui habite à Carry-le-Rouet lui avait bien dit (et l’avait répété à la radio) : « J’ai bien vu comment ça se passait dans le film Contagion là. » Et Céliane, retraitée niçoise, enrage depuis le début du confinement : « Tous ces gens qui vont se promener et faire leurs courses avec leurs enfants qui sont des porteurs sains. Alors que le gouvernement les paient à rester chez eux grâce au confinement. » Il faut se débarrasser au plus vite de ces gens et de leurs enfants Céliane. Il n’y a pas de raison que d’autres que vous soient payés par l’Etat à ne rien faire et à raconter des conneries à la radio.

Nos fusils Lebel,

nos canons de 75,

quelques vers de Béranger

et…Bonjour chez vous M. Coronavirus!

24 mars 2020

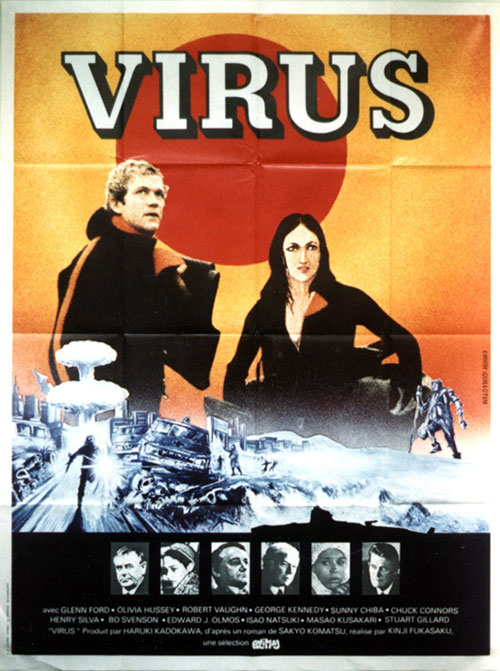

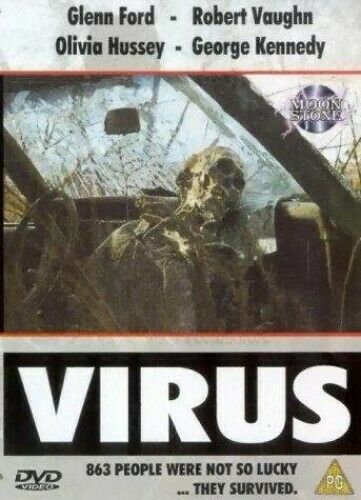

Virus. (Fukkatsu no hi. Le jour de la résurrection), de Kinji Fukasaku. 1980. 156 mn

Virus était destiné à devenir un succès interplanétaire, un blockbuster nippon capable de concurrencer ses rivaux hollywoodiens et faire entrer le Japon par la grande porte dans l’univers des films catastrophe à grand spectacle, qui connaissent un véritable âge d’or dans les années 1970 et 80 avec des œuvres telles que L’aventure du Poséidon (1972, de Ronald Neame, avec Gene Hackman et Ernest Borgnine), Airport (1970, de Georges Seaton, avec Burt Lancaster), La Tour Infernale (1975, de John Guillermin, avec Steve McQueen) ou le radioactif The China Syndrome (1979, James Bridges, avec l’immortel Jack Lemmon). Virus s’ancre plutôt dans la tradition des films apocalyptiques, aussi bien japonais, comme La submersion du Japon (Nihon Chinbotsu, réalisé en 1973 par Shiro Moritani), qu’américains avec The Andromeda Strain (1971, de Robert Wise, avec James Olson). En conséquence, Virus imagine un scénario dans lequel une horreur bactériologique créée par un généticien américain, répondant au doux nom de MM88 (le virus, pas le généticien), est libérée accidentellement lorsque qu’un avion contenant la boîte de Pandore pas si étanche s’écrase dans les Alpes italiennes. Possédant la terrifiante capacité de démultiplier la toxicité de n’importe quel virus avec lequel elle entre en contact, la souche mortelle fait déferler sur le monde une effroyable pandémie de « grippe italienne » qui éradique l’humanité toute entière en six mois.

Toute entière, ou presque, car en Antarctique, un petit village de 863 scientifiques de nationalités diverses survit à la catastrophe, ainsi que l’équipage d’un sous-marin britannique, le Nereid, qui rejoint les survivants après être parvenu à les contacter par radio. A partir de cette situation de départ, le film développe quelques questionnements intéressants : celui de la cohabitation entre les survivants au sein d’un univers clos et confiné à laquelle s’ajoutent les différences de cultures et de nationalités qui ne tardent pas à être génératrices de tensions. Ces tensions sont d’ailleurs largement aggravées par l’inégale représentation des deux sexes : le groupe de 863 survivants ne comprenant en effet que… 8 femmes, de difficiles questions morales ne tardent pas à se poser. Ainsi, il est nécessaire de repenser complètement l’organisation des relations affectives et sociales ; le problème de la violence et du viol se pose de manière aiguë au sein de cette communauté isolée du reste du monde, avant d’être plus ou moins résolue par le choix de la polygamie, en laissant une relative liberté aux femmes dans le choix de leurs conjoints et partenaire ; une situation qui n’est pas sans rappeler la situation dépeinte par Robert Merle dans son roman inspiré de la mutinerie du HMS Bounty, L’île, publié en 1962 (bien que dans le roman de Merle, on ne laisse pas le loisir aux polynésiennes de choisir leur compagnon britannique).

Un malheur n’arrivant jamais seul, le groupe des rescapés de l’Antarctique doit faire face à la menace d’un nouvel holocauste puisqu’un général américain (une fois de plus…) devenu complètement paranoïaque a activé avant de mourir les systèmes automatiques de défense atomique des Etats-Unis, qui assument désormais seuls mais avec une rigueur tout informatique le maintien de l’équilibre de la terreur et menacent d’utiliser l’arsenal nucléaire de la superpuissance défunte au moindre frémissement de la lithosphère. Virus narre donc l’histoire de ces 863 survivants, confinés en plein milieu de l’Antarctique, vivant sous la constante menace d’un holocauste nucléaire déclenché par des machines bornées, elles-mêmes mises aux commandes de la fin du monde par un Dr. Folamour emporté par la grippe quelques minutes après avoir signé l’arrêt de mort des derniers représentants de l’humanité. C’est une illustration cinématographique radicale de la fameuse loi de Murphy, ou loi de l’emmerdement maximum.

Doté d’un budget, à l’époque colossal, aujourd’hui risible, de 16 millions de dollars, Virus fut un échec commercial lui aussi apocalyptique. Le film fut à peine distribué en salle avant d’être vendu directement aux chaînes de télévision dans une version passée à la hache et incompréhensible de 108 minutes, alors que l’original dure 2h36. Il est aujourd’hui tombé dans le domaine public, ce qui nous permet, chers lecteurs de vous proposer ci-dessous cet atypique chef d’oeuvre en version intégrale. A regarder seul ou en famille, avant, pendant ou après la fin du monde.

En fait je l’étais déjà un peu avant. Mais de manière irrégulière, sans trop y accorder d’importance, sans rigueur en somme. Un peu comme le bon Paulhan, l’ex-directeur de la NRF qui avouait, avec une inconstance de maîtresse italienne, n’être « pas fâché qu’il me faille être démocrate le matin, l’après-midi aristocrate et le soir royaliste (ou fasciste, si vous aimez mieux – c’est ici tout un). » Depuis que le confinement a commencé, je m’y suis mis avec sérieux. Je me lève à 4h du matin. Je fais des pompes, je lis, je travaille, je télétravaille, je lis, je fais des pompes, je télétravaille, je travaille et pour me détendre je m’entraîne à la boxe comme un nazi dans la cour. Evidemment, j’ai toujours Julius Evola à portée de main, c’est mon manuel de développement personnel à moi. Mais tout ceci ne suffit cependant pas pour me faire devenir ce que je suis et me faire basculer corps et âme dans le fascisme. Il fallait quelque chose de plus.

Hier, il a fallu aller faire des courses. J’avais fait quelques réserves, de quoi passer la semaine, mais à l’annonce du confinement, je n’ai pas procédé comme cette raclure dont la vidéo tourne en ce moment sur Internet et qui filme fièrement les paquets de pâtes, de riz, de semoule, les centaines de boîtes de conserve, de viande, de légumes, de pois chiche et les rangées de bouteille d’huile qui encombrent son appartement de la cuisine au salon en passant par la chambre des gamins. Je lui souhaite avec cordialité de crever d’une occlusion intestinale dans un bain de merde et au milieu de ses paquets de pâtes, comme Piccoli dans La grande bouffe en version Contagion.

Je suis donc sorti de chez moi avec cette réjouissante scénette en tête et dans ma poche l’attestation sur l’honneur certifiant bien que je partais faire des courses non loin de chez moi. C’est étonnant ce concept d’attestation sur l’honneur à une époque où la quasi-totalité de la population est devenue parfaitement étrangère à la notion d’honneur. L’attestation sur l’honneur ça aurait pu encore faire foi dans les années 50, 60 à la rigueur mais aujourd’hui comment voulez-vous faire confiance à quelqu’un qui vous tend une « attestation sur l’honneur » et dans la plupart des cas n’a pas la moindre idée de ce que ça peut bien vouloir dire.

Ce n’est pas grave. Un peu plus de paperasse ou un peu moins, on n’est plus à ça près en France. Si cela peut au moins amener les gens à faire preuve de discipline me dis-je encore en ouvrant la porte de l’immeuble… Le battant de la porte s’ouvre sur une joggeuse qui descend à petite foulée la rue baignée dans la douce luminosité d’un mois de mars déjà printanier. Même le masque qui dissimule une partie de son visage ne parvient pas à ternir l’éclat de ses yeux rieurs et celui de son body zébré de mauve quand elle m’évite d’un souple bond et continue sa course légère sur le trottoir. Un peu plus loin au bout de la rue, je vois quelques promeneurs qui s’avancent, paisibles. Ce que je découvre quand je débouche sur l’artère commerçante – c’est-à dire celle qui comporte une supérette et un Picard – me sidère.

Depuis quatre jours, j’ai cru comme un idiot que la France était à l’arrêt. J’ai bien entendu parler ici et là de quelques écarts. J’ai même été plutôt irrité d’entendre Emmanuel Macron faire la leçon aux Français le lundi alors qu’il a laissé les municipales s’organiser le dimanche. Je réintègre soudain la réalité. Celle de la France de 2020. Les joggeurs et les vélos passent en tous sens. La plupart portent des masques, même ceux qui filent sur leurs deux roues. Devant moi une racaille se baguenaude, mains dans les poches, satisfait et conquérant, et largue un mollard épais en plein milieu du trottoir. Trois ados passent bras dessus bras dessous, ipod vissés dans les oreilles, en rigolant. Pas un flic à l’horizon. J’imagine qu’ils ont autre chose à faire. Ils ont en effet sûrement autre chose à faire que contrôler tous ses connards qui prennent le soleil tranquillement en se félicitant d’être en vacances de si bonne heure.

Rentré à la maison, j’apprends en écoutant la radio ou en discutant avec quelques parents ou amis au téléphone que dans toute la France, c’est la fête au village. Untel, qui a sa résidence secondaire du côté de la Bretagne sud, a déclaré qu’il irait à la plage parce « qu’on ne va quand même pas se priver de plage à cause du confinement ». Ceux-là organisent des barbecues géants avec leurs potes. Ceux-ci ont dévalisé les masques dans les pharmacies. Celle-là va faire les courses tous les jours mais appelle quand même à la radio pour savoir à quelle distance elle doit se tenir pour ouvrir la porte à la femme de ménage. Et ce n’est même pas la peine d’évoquer les « territoires perdus » où le confinement s’est perdu comme la République dans le triangle des Bermudes du vivre-et-penser-ensemble-comme des porcs. Je repense à ce petit bobo devant moi lundi dernier en train de négocier sa place avec son pote dans le convoi le rapatriant en Province où, peut-être, il pourra aller à la plage parce « c’est pas le confinement qui va nous priver de plage. »

Le soir venu, je suis surpris par la clameur qui s’élève soudain à l’extérieur : applaudissements, sifflets, cris, il y a même une corne de brume. Tous les gens se massent au balcon à l’appel du #onapplaudit, en hommage au personnel soignant. Ca se passe comme ça dans toute la France, chaque jour à 20h. Si je faisais partie en ce moment du personnel soignant, je serai je crois un peu écœuré de devoir supporter le soir cet étalage de guimauve aux fenêtres et croiser le matin des joggeurs ou des cycliste le visage barré d’un masque chirurgical. Et je remarque qu’il n’y a pas de hashtag #onapplaudit pour les femmes de ménage, les éboueurs, les caissiers, les caissières et tous ceux à qui ont demande de continuer à assurer le service minimum dans une France qui n’est pas à l’arrêt pour tout le monde. C’est à ce moment-là je crois, en entendant les insupportables piaillements de la bonne conscience festiviste, que je suis devenu pour de bon un bon gros fasciste. Je ne sais pas si je me réveillerai à nouveau démocrate un matin.

Jour 1

J’ai un problème avec les habitants du bâtiment A. Surtout avec un jeune couple qui, visiblement, ne me salue que de mauvaise grâce, au dernier moment, quand il n’a plus le choix. Ce matin, je les ai bien eu: à peine étaient-ils arrivés à ma hauteur que j’ai leur ai lancé à travers mon masque: ” Bonjour tout de même !”, sans doute un peu fort puisque la fille a sursauté.

Ma femme pense que j’ai été excessif et que je dois réparer cet incident. Je vais donc me lever tôt et me cacher derrière le rideau de plantes de la cour. Quand ils sortiront, je n’aurai qu’à émerger avec un air dégagé pour leur présenter mes excuses.

Voilà mon programme pour demain

Jour 2

J’ai échoué à mettre en oeuvre mon programme. Quelqu’un m’en a empêché. Ce quelqu’un, c’est un chien, un jeune boxer arrivé depuis peu et qui loge chez le caractériel du rez-de-chaussée. Ce boxer, je cerne mal ses intentions. Quand il m’aperçoit, il se met à l’arrêt, dresse ses moignons d’oreille, et fonce vers moi en tricotant de biais, faisant cliqueter ses griffes sur le pavé. Je ne sais pas s’il est hostile – il n’aboie pas- mais à son approche je préfère me dépêcher. Ce matin, ça n’a pas manqué. J’attendais le jeune couple d’hier posté derrière les feuillages quand il a surgi, en grognant cette fois. J’ai couru jusqu’à la porte vitrée que j’ai claqué juste à temps, puisqu’il y a écrasé son museau spongieux, laissant échapper un couinement. En me retournant, j’ai croisé son regard luisant de haine. On ne m’y reprendra plus.

Voilà pour ma journée.

Le dense essai de Jean Vioulac – et sans doute son oeuvre maîtresse – ne se réduit pas à de modestes ambitions, ample dans son déroulement parce qu’il nous fait naviguer dans les hautes eaux de toute la philosophie occidentale, et terrifiant dans sa perspective parce qu’il nous indique le point d’arrivée : ” L’universel réduction au Même et au Pareil “. D’où son titre : La logique totalitaire. Essai sur la crise de l’Occident. Or, il y a des crises (systémiques et métaphysiques) dont on ne peut pas sortir parce qu’elles arrivent tout simplement au terme d’un processus, et recouvrent l’ensemble de ses étapes de la finalité qu’elles portaient en leurs seins depuis le départ. Pour Jean Vioulac, il s’agit ni plus ni moins de la fin de la philosophie en ce qu’elle est parvenue à l’arraisonnement total du monde : conceptuel, politique, technique, économique, social, etc. Tout est soumis à l’universalité abstraite dont le capitalisme est l’ultime avatar, avant extinction des feux.

Le pronostic, s’il a déjà été avancé par Heidegger dans La fin de la métaphysique, n’en reste pas moins tonitruant. On pourrait juste rétorquer à l’auteur qu’il s’agit ici de la fin de la philosophie occidentale, celle qui a commencé avec Platon, et qu’il reste peut-être des germes de salut dans le monde imaginal de la philosophie orientale. En tout état de cause, le signal d’alarme est lancé et il nous oblige, si l’on veut l’entendre, à faire retour sur l’exposé passionnant de Vioulac.

Tout commence et finit en quelque sorte par Hegel puisqu’il est le premier à avoir envisagé l’Histoire comme le recouvrement de la Raison au travers de la mise en place de l’Etat universel. L’homme n’est plus un sujet, mais le témoin fragmentaire d’un Esprit qui travaille en lui et qui le porte sur les cimes de l’universalité, soit la vérité devenue totalité. Les totalitarismes du XXè siècle auront beau jeu de prendre l’idée en marche et de la pousser jusqu’à ses extrémités sous la forme d’une « politique technicienne d’ingénierie sociale », qu’on l’appelle biocratie ou sociocratie.

Vioulac ne s’arrête pas là et pose sans doute la thèse la plus controversée de l’ouvrage, bien qu’elle ait été très largement esquissée par Tocqueville : la démocratie est également une politique de la totalité ! N’en déplaisent aux tenants du progrès, la démocratie actuelle est très éloignée de l’ancienne idée grecque puisque la toute puissance – incontrôlée – du corps social a définitivement étouffé la délibération citoyenne (et aristocratique). L’auteur parle d’ailleurs d’une pandémocratie comme de l’extension illimitée du principe démocratique à toutes les dimensions de l’existence. S’ensuit, comme le prédisait Tocqueville, une vague d’atomisation, d’uniformisation et de normalisation. Chacun croyant être libre au moment même où il est façonné de l’intérieur par un souverain bienveillant : « Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige »[1].

Ce système n’était cependant que l’annonce d’une autre universalité bien plus mortifère : celle de l’économie de marché. Une grande partie du livre est effectivement consacrée à la philosophie de Marx. L’auteur commence par rappeler que le penseur allemand n’était pas un matérialiste puisque son système repose entièrement sur le travail comme essence de l’homme. Autrement dit, le travail subjectif de l’individu vivant constitue la source originaire de tout donné, et ne peut se comprendre que dans le cadre d’une communauté (essence-commune). Ainsi, le communisme strictement défini n’est que le retour à cette communauté primordiale ; communauté dans laquelle l’individu se réalise à travers des pratiques concrètes et dans laquelle l’humanité se révèle au regard du travail accompli et partagé. Heidegger ne dira pas autre chose à propos du travail comme comportement fondamental de l’existant. On comprend ici qu’il s’agit d’une lecture que l’on peut ne pas admettre, notamment lorsque l’on se réfère à l’Idée platonicienne ou encore à l’Unicité divine, mais que l’on peut difficilement écarter dans une société basée sur le travail et la production.

Une fois ce rappel fait, Vioulac opère une coupe en règles du capitalisme contemporain. On le devine, la critique est d’autant plus sévère que le capitalisme, en défigurant le travail, aurait rompu avec l’essence de l’homme. Qu’est-ce à dire ? Le travail est devenu une puissance autonome mise au service de la seule mesure qui compte : l’argent. Il en résulte une autonomisation du capital, soit un processus qui n’existe que pour lui-même, un processus dans lequel tout doit être mis en ordre (salariat, concurrence, etc.) à seule fin de faire tourner l’Appareil. En un mot, l’argent est communauté ; il suppose de soumettre le sujet à l’universalité dont il devient l’objet. En termes concrets, cela signifie que la citoyenneté n’a de sens qu’au regard du pouvoir d’achat dont on dispose tandis que le gouvernement s’occupe de la police du marché, la science économique de l’ajustement des travailleurs et l’idéologie du formatage des âmes.

Dans ce contexte, le libéralisme ne serait-il pas un moyen de sortir de cette machine infernale pour rendre à l’homme la jouissance de son travail ? Vioulac anticipe les critiques et s’attache à démontrer que le libéralisme s’oppose effectivement à l’Etat mais pour mieux se donner au Marché. En se référant aux écrits de Hayek, il montre que les libéraux envisagent la société civile, celle qui vient avant l’Etat, comme une société régie par le système des prix et harmonieusement agencée par la loi (naturelle) de la concurrence. C’est le miracle du marché. Il reste que l’homme, en se débarrassant de l’Etat pour s’en remettre à la société civile, ne quitte finalement pas la sphère de l’objectivation. Les mécanismes du marché l’entretiennent dans une réalité virtuelle dont l’individu n’est qu’un « moment utile ». En un mot, l’homme est libre à la mesure de sa participation au système. En dehors, il n’est rien.

Ce détour par l’idée libérale permet à Vioulac de revenir à son sujet pour rappeler que le capitalisme est justement le marché comme « puissance souveraine de totalisation ». Nous ne sommes pas très loin de la thèse de Michéa selon laquelle l’idée libérale porte en son sein le poison de l’objet capital. En tous les cas, et cela Marx ne l’avait pas entrevu, le système continue à se déployer et à s’intensifier avec la planification de la consommation, la juridicisation des comportements et la propagande économiciste. Tout est massifié, organisé, apprivoisé : du contrôle des désirs au dressage des corps en passant par les soins de l’âme. A lire Vioulac, le monde nous a échappé et nous en sommes devenus les otages. C’est le « totalitarisme immanent », chacun porte en lui la marque du système pour lequel il travaille ou plus exactement il agit car, dans ce monde, il n’y a plus de réalités concrètes.

Après un tel diagnostic, on attend bien sûr au tournant l’auteur pour qu’il nous propose une voie de sortie. Et sur ce point, il faut bien avouer que l’eschatologie révolutionnaire de Marx ne nous convainc guère. Certes, il est toujours intéressant de revenir aux sources de la pensée marxienne : la conscience se fonde sur le corps vivant, d’où l’importance de l’économie comme vie active et agissante des hommes, soit le corps en action. L’homme est essentiellement un travailleur et toute la réalité, notre réalité, résulte de l’activité pratique. Dès lors, la révolution consiste à refonder la « rationalité objective sur son fait subjectif », c’est-à-dire à sortir de l’universalité abstraite pour reconnaître la singularité concrète d’un travail en acte. Et cette action, il revient aux prolétaires de la mener parce qu’ils sont tout simplement les pauvres du système, les figures souffrantes, les derniers hommes à qui il ne reste plus que la subjectivité pure, celle qui porte justement en elle la puissance de la communauté. Car la révolution consiste, en dernier ressort, à rendre l’universalité (l’essence commune) aux sujets. Elle est l’autre mot pour dire la justice, soit la restauration de chacun dans son être, d’où sa dimension eschatologique.

La dialectique est séduisante, mais on peut difficilement l’appliquer au réel. Son temps est passé. L’auteur semble lui-même en convenir puisqu’il constate la transformation du prolétariat en consommariat et l’accélération de la dynamique systémique, totalisante, avec la mobilité intense du capital, le grand remplacement des travailleurs (délocalisation/émigration), la spectacularisation du monde, l’exploitation des ressources naturelles, etc. Et si l’on doutait encore du caractère pernicieux du système, Vioulac achève son ouvrage, et son lecteur, par un dernier chapitre consacré au « totalitarisme technologique » à travers la pensée de Gunther Anders. La mondialisation est devenue l’« appareillement planétaire » dont le pouvoir est une « totale-technocratie » en charge de faire tourner le système. On retrouve finalement la haute figure qui plane sur toute la démonstration, celle de Heidegger, pour qui la technique était envisagée comme « l’attribution des pleins pouvoirs au système total de l’étant ».

On l’aura compris, la lecture de Vioulac n’encourage pas à l’optimisme. D’autant plus qu’elle repose sur un style d’une redoutable efficacité : la démonstration philosophique, si elle est parfois ardue à suivre, est ponctuée par des formules flamboyantes et reprise sous des angles d’approche multiples. Les nombreuses références à Marx ne doivent pas, non plus, tromper car il ne s’agit pas d’une énième tentative de reformulation du logiciel communiste. Le capitalisme n’est d’ailleurs pas l’ennemi en soi, il n’est que la dernière étape d’un processus qui plonge ses racines dans la philosophie grecque et qui peut se comprendre comme l’avènement final et total de la Rationalité. L’Universalité abstraite qui en résulte est le monde dans lequel nous nous débattons avec comme seul moteur et unique motif : l’Argent. On regrettera seulement que le ton noir et pessimiste de l’auteur ne soit pas contrebalancé par quelques lueurs d’espoir, surtout que le constat posé dès l’introduction : la rupture avec la transcendance en appelait à une réaction logique : le retour, non pas à la réalité du travail, mais à la surréalité de l’esprit. On attend impatiemment que Vioulac se penche sur cette possibilité, quitte à l’inscrire dans la perspective eschatologique de Marx.

[1] Tocqueville cité par Jean vioulac, La logique totalitaire. Essai sur la crise de l’Occident, Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 2013, p. 197.

Certains retours sont plus appréciés que d’autres. Ce fut le cas de la série Twin Peaks, dont la suite annoncée sur la chaîne Showtime en 2017, a électrisé toutes celles et tous ceux qui sont restés fascinés par cet objet télévisuel non identifié, l’une des sagas les plus incroyables jamais diffusées sur petit écran. J’écris « l’une des séries » par souci de ménager les sensibilités, mais quand j’examine sérieusement la question, je ne trouve aucun autre exemple de fiction télévisuelle réunissant ce cocktail de surnaturel, de non-sens, d’humour, d’inquiétante étrangeté et de surréalisme scénaristique. Il y eut peut-être Le Prisonnier en son temps. Quant à Docteur Who, n’ayant jamais dépassé la moitié d’un épisode, je ne peux me hasarder à le comparer à Twin Peaks.

Fait étrange, je n’ai jamais pu m’empêcher d’associer le nom de Silvio Berlusconi à celui de Twin Peaks. Le blasphème est compréhensible et je demanderai à tous les adorateurs de David Lynch de ranger leurs Walter PPK et leurs dictaphones et de se détendre en reprenant une bonne bouffée d’oxygène. J’ai en effet découvert la série lorsqu’elle fut diffusée en 1991 sur la défunte chaîne « La Cinq », propriété du célèbre magnat italien amateur de call-girls. Du jour où j’ai appris que le « Cavaliere » avait été le patron de La Cinq, son nom est resté bêtement associé dans ma mémoire à l’envoûtant générique de Twin Peaks. Je me doute évidemment que Berlusconi n’avait sans doute aucune idée de ce que pouvait bien être Twin Peaks et qu’il faut attribuer tout le mérite de cette diffusion avant-gardiste à Pascal Josèphe, directeur de programme de La Cinq à cette époque. Si Josèphe a eu un jour l’occasion d’évoquer la série de Lynch en présence du Caïman, j’imagine que celui-ci a simplement cru qu’il s’agissait d’une énième version de Côte Ouest et a écarté le sujet d’un vague geste de la main avant de retourner à ses manigances et à ses marivaudages tarifés.

Twin Peaks, peut-on lire souvent, a réinventé la série américaine moderne. Ce n’est pas complètement faux et X-Files lui doit certainement beaucoup, mais les séries telles que Breaking Bad ou Game of Thrones sont des machines de guerre scénaristiques qui doivent plus à la géniale Oz, aux Soprano ou même à L’enfer du devoir, série qui fut elle aussi diffusée sur La Cinq. Si je devais trouver à Twin Peaks quelques héritiers, j’irai peut-être chercher du côté du très beau Carnivale, évocation ésotérique et mystique de l’Amérique de 1929 qui reste cependant bien éloigné de la folie douce et des mystères de Twin Peaks. La série de Lynch n’a pas, en réalité d’équivalents, ni même de véritable descendance. Il y a eu un jour la Quatrième Dimension et puis il y eut la dimension Twin Peaks.

Tandis que les séries phares d’aujourd’hui font appel à une armée de scénaristes minutant les rebondissements, l’intrigue de Twin Peaks se dévoilait au gré des épisodes sans aucun égard pour la cohérence d’une enquête policière bien malmenée. Qu’un témoin capital de l’enquête soit une vieille dame conversant avec une bûche qu’elle transporte partout comme un nourrisson, que l’agent Dale Cooper se passionne soudain pour le zen durant tout un épisode, persuadé que la philosophie orientale lui permettra de cerner la personnalité du tueur ou que les frères Horne enseignent aux téléspectateurs une manière unique de déguster un sandwich au fromage, Twin Peaks est resté imprévisible tout au long des trente épisodes des deux premières saisons, imprévisibilité qui devait beaucoup également à la complexité des personnages. De Dale Cooper, l’agent du FBI et protagoniste principal de la série, au personnel de l’Hôtel du Grand Nord ou du Double R Diner, tous sont délicieusement ambigus, qu’ils dissimulent les plus sombres agissements ou une monomanie burlesque. Dans Twin Peaks, l’ode au banal côtoie en permanence la tentation du surnaturel, le plus insignifiant détail ouvre des perspectives inquiétantes et la dérision s’invite sans prévenir en plein drame : il n’y a peut-être jamais eu de mise en scène plus réjouissante de l’inquiétante étrangeté.L’intrigue elle-même est une satire à plusieurs niveaux du schéma hyper-sacralisé du polar télévisuel. Le meurtre de Laura Palmer révèle les secrets enfouis de la petite communauté de Twin Peaks et dévoile les bassesses et les vices qui se cachent derrière la façade lisse du décor à l’américaine qui ne conserve pas longtemps son apparence parfaite. La paisible petite bourgade abrite un lupanar, quelques assassins et pyromanes, des trafiquants de drogue et beaucoup de parents indignes et d’enfants dévoyés. La jeune et délicieuse Audrey Horne a d’ailleurs dû bouleverser la libido de beaucoup d’adolescents dans un épisode où elle fait un usage tout à fait inattendu d’une queue de cerise…

Au fur et à mesure que l’enquête progresse – si l’on peut dire – se mettent en place également tout le bestiaire et la cosmogonie lynchienne. Le géant, l’homme venu d’un autre endroit ou encore le terrifiant Bob achèvent de dérégler l’univers déjà passablement dérangé de Twin Peaks et, à partir du moment où le surnaturel autorise tout, Lynch démonte la mécanique du rêve américain télévisuel : la classique réunion de famille vire au cauchemar en un fou rire hystérique, les crises d’adolescence se terminent au bordel et les histoires d’amour sont brisées par le maléfice ou sont englouties sous une telle avalanche de guimauve que l’on ne sait plus très bien où s’arrête la caricature et où commence la dérision. Pendant que l’Hôtel du Grand Nord devient le réceptacle de toutes les âmes damnées du coin et que son directeur se prend pour le Général Lee, du fond des bois sombres qui entourent la petite ville, le mal se répand depuis la Loge Noire.

Ce lieu, que la tradition ésotérique décrit comme le centre du mal cosmique, est l’archétype de l’esthétique lynchienne. Du moment où l’on franchit le rideau pourpre qui est la dernière frontière de la raison, il est impossible de s’échapper de cette dimension maléfique où l’on croise des esprits qui parlent à l’envers, des jeunes femmes assassinées, la Vénus de Milo et des doubles malfaisants. Face à la dépravation et aux maléfices engendrés par la Loge Noire, la figure de Dale Cooper représente la figure du bien par excellence. Incarnation de la droiture et de la bonté, Dale Cooper fédère autour de lui les personnages les plus positifs. Loin de se contenter de lutter simplement contre les forces du mal à l’œuvre à Twin Peaks, Cooper incarne en quelques scènes mémorables, et une ou deux odes au café et aux donuts, la résistance de l’individu face à la dégénérescence des institutions et de la société. Dale Cooper, son amour pour le café et les cherry pies et sa fascination pour le Tibet, ainsi que son ami et associé, le Shérif Harry S. Truman, qui porte le même nom que le 33e président des Etats-Unis, semblent pouvoir rassembler en eux et autour d’eux ce qui reste de générosité et de bienveillance dans le monde déshumanisé et plein de faux-semblants de la middle class américaine livrée à l’appât du gain, au mensonge, au vice et à la folie. Twin Peaks est une nouvelle plongée métaphorique dans la lutte entre le bien et le mal mais la morale étrange et hédoniste de la série est que, pour conjurer les forces obscures cachées dans les ténèbres, un bon café et un succulent donut restent le meilleur des exorcismes. David Lynch tournera d’ailleurs par la suite quatre publicités pour le café Georgia avec les acteurs de la série…

Vingt-cinq ans après le final de la deuxième saison, Lynch et Frost ont réussi leur pari, arrimant tranquillement leur nouveau train fantôme au carrousel surréaliste de Twin Peaks. Et il ne s’agit pas ici d’une simple résurrection. La Loge Noire s’est de nouveau ouverte pour faire réapparaître des visages connus et livrer passage à d’autres personnages, certains, comme Philip Jeffries, tout droit sorti des Sept derniers jours de Laura Palmer, d’autres nouvellement arrivés dans la saga. Mais le Twin Peaks de 2016 réussit le tour de force de ne ressembler, de nouveau, à nulle autre production, y compris à son prédécesseur, se dégageant du modèle de 1991 pour le renouveler de fond en comble. « Il y a beaucoup d’histoires à Twin Peaks. Certaines sont tristes, certaines drôles, certaines sont des histoires de folie et de violence, certaines sont banales, mais elles contiennent toutes une part de mystère, le mystère de la vie et quelques fois de la mort. Le mystère des bois, les bois qui entourent Twin Peaks.[1]». David Lynch est mort le 16 janvier 2025, à Los Angeles, neuf ans après avoir offert à Twin Peaks le plus bel épilogue que ses admirateurs aient pu rêver. Puisse-t-il goûter aujourd’hui, dans sa chère Black Lodge, un repos bien mérité, en compagnie de l’agent Cooper, de Laura Palmer et de tous les autres.

[1] Log Lady. Prologue du pilote de la première saison.

Publié le 21 janvier 2025 sur le blog Idiocratie

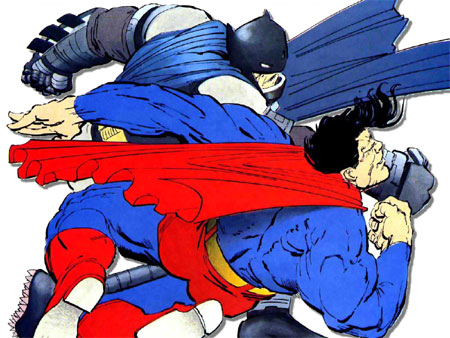

Il y a une grande différence entre Batman et un super-héros. Un super-héros se voit doté, à sa naissance ou par accident, de super-pouvoirs (c’est pour cela qu’on met « super » devant « héros ». CQFD.) qui font de lui un être hors-normes, bien au-dessus des pauvres humains que nous sommes. Grâce à un super-sérum, Captain America est passé du statut de crevette nationaliste à celui de marmule de guerre super-patriotique. Spiderman est devenu un super-yamakazi avec de grands pouvoirs et de grandes responsabilités grâce à une morsure d’araignée radioactive. Superman, lui, se contente d’être super-chiant. De naissance en plus. Batman n’a rien de tout cela : pas de super-sérum, pas de super-araignée radioactive et s’il fumait, il pourrait écraser ses mégots dans un cendrier en kryptonite sans que ça lui fasse lever un sourcil. Batman est seulement Batman. Il ne fume pas, il s’entraîne à mort. Dès le réveil, il enchaîne quelques centaines de pompes et d’abdos avant même d’avaler un café. Il maîtrise le ju-jitsu, le ninjustsu, le karaté chotokan, le kendo, le kravamaga, la capoiera, la boxe, le Tai Chi et même le macramé. Il collectionne les armes à feu, est un as de l’informatique et passe ses vacances dans les quartiers de haute sécurité des prisons chinoises. Batman n’est pas un super-héros, c’est un sociopathe. Après le double meurtre de ses parents, Bruce Wayne aurait pu mettre sa fortune au service de programmes de réhabilitation urbaine (version démocrate) ou verser une généreuse donation aux orphelins de la police (version républicaine). Au lieu de cela, le milliardaire orphelin a dépensé son temps et sa fortune pour s’entraîner comme un spetznatz et se constituer un bat-arsenal qui ferait pâlir d’envie Vladimir Poutine, tout ceci afin de traquer et terrifier la pègre et la racaille dans les rues de Gotham.

Pas étonnant que Batman ait autant plu à Franck Miller. L’auteur de 300 ou Sin City, n’a jamais vraiment fait figure de progressiste. En 2003, Miller avait largement soutenu l’intervention en Irak au nom du combat civilisationnel mené par l’occident tout entier. “Pour une raison que j’ignore, personne ne parle de ceux que nous combattons et de cette barbarie du VIe siècle qu’ils représentent en réalité. Ces gens-là décapitent. Ils soumettent leurs femmes à l’esclavage et infligent des mutilations sexuelles à leurs filles. Leur comportement n’obéit à aucune norme culturelle compréhensible. Je suis en train de parler dans un micro qui n’aurait jamais pu être le produit de leur culture, et je vis dans une ville où 3 000 de mes voisins ont été tués par des gens qui avaient volé des avions qu’ils n’auraient jamais pu construire”, déclarait-il au micro de la radio américaine NPR (National Public Radio) le 9 mars 2007. En 2011, il enjoignait les protestataires du mouvement Occupy Wall Street à “retourner chez leurs parents pour jouer à Lord of Warcraft.”[1]

Il n’y a rien d’étonnant à ce que Miller se soit intéressé très tôt à Batman, pour les mêmes raisons, sans doute, qui l’ont poussé à se consacrer à Daredevil ou à scénariser Hard Boiled ou Robocop. Chez Franck Miller, Batman est à mi-chemin entre Walt Kowalski, le misanthrope haineux de Gran Torino et Charles Bronson époque Un justicier dans la ville. Il est vieux, méchant, aigri et détient une condition physique qui ferait passer Jonah Lomu pour un handicapé moteur. Le choix de Christian Bale pour incarner Batman dans l’adaptation cinématographique de Christopher Nolan atténue quelque peu les traits de caractère initiaux du personnage de Miller. J’apprécie beaucoup Christian Bale et je conseille vivement de regarder Harsh times (2005), dans lequel il incarne un Chicanos de Los Angeles revenu sérieusement fêlé de la cafetière d’un service militaire un peu trop prolongé en Afghanistan. Oui, vous avez bien lu, un chicanos. Rappelons que Christian Bale est né au pays de Galle, ce qui ne semble pas l’empêcher de livrer dans Harsh times une performance parfaite. Avec beaucoup de talent, Bale a incarné, de American psycho à The Dark knight en passant par Harsh times ou The Machinist, toute une galerie de malades mentaux auxquels il apporte sa touche personnelle : il semble posséder une plasticité des traits qui lui permet de passer en deux secondes du registre du gendre idéal (avec un sourire désarmant et un bon regard franc de labrador) à celui du fou furieux prêt à vous arracher le visage pour décorer sa porte d’entrée parce que vous avez regardé sa voiture au feu rouge.

Le paradoxe est que le costume de Batman nous empêche de profiter dans The Dark knight de ces capacités de métamorphe psychotique. Avec la cagoule qui lui cache la moitié du visage, il nous reste juste une mâchoire crispée et une voix outrageusement éraillée pour nous indiquer qu’il n’est pas commode. Sans le costume, il redevient Bruce Wayne qui a toujours l’air sympa. Encore que dans The Dark knight rises, Bruce Wayne est un peu défraichi. Depuis le dernier épisode au cours duquel le Joker avait transformé sa petite copine Rachel en méchoui, Bruce a pris un gros coup de vieux. Il s’est laissé pousser la barbiche, ce qui lui donne un air de Christ californien, passe sa vie en peignoir, et arpente poussivement les couloirs de son manoir en s’aidant d’une canne. Il est au trente-sixième dessous le pauvre Bruce et il n’a plus rien à faire. Depuis qu’il a décapité la pègre, plombé les fesses du Joker et défenestré Harvey Dent (alias Double Face) dans l’épisode précédent, Gotham City est devenue une ville tranquille. Les gens n’ont plus besoin de Batman, du coup Bruce Wayne a décidé de devenir The Dude. Pour couronner le tout, son toubib lui annonce sans trop prendre de gants qu’avec son dos en vrac et ses genoux pourris, l’héliski c’est fini pour lui. Il y a de quoi déprimer et Bruce Wayne le vit très mal. Il s’enferme dans sa chambre et ne daigne même plus mettre le nez dehors quand Alfred organise des teufs de barjot dans le manoir sans lui demander la permission. C’est dur de vieillir.

Heureusement pour Bruce Wayne, et pour le spectateur qui n’avait pas l’intention de regarder le dernier film de Michael Hanecke sur les ravages de la vieillesse et de la maladie d’Alzheimer, une charmante apparition va provoquer chez Grabatman un sérieux retour de sève. La vie de Bruce Wayne bascule, pile à l’heure de Questions pour un champion, quand le machiavélique Alfred envoie une petite soubrette appétissante (Anne Hathaway) amener au reclus son plateau repas pendant que le majordome va jouer les mondains et se siffler quelques verres de Moët et Chandon en compagnie de Justin Bieber et Dr. Dre autour de la piscine du manoir Wayne. La jolie petite servante est aussi bien curieuse. A peine a-t-elle déposé le plateau repas qu’elle part fureter un peu dans la chambre de Bruce qui survient à l’improviste en peignoir…Mais la petite curieuse n’est pas n’importe quelle femme de chambre, elle n’est autre que Catwoman, venue faire le ménage dans le coffre-fort de Bruce, et Catwoman n’est pas le genre de fille à se laisser serrer dans un coin comme ça, même par le patron du FMI, alors un ex-justicier à moitié croulant en robe de chambre vous pensez…D’un coup de talon bien placé elle envoie valser la canne, et le Bruce avec la canne, et se tire avec le collier préféré de la défunte maman du billionnaire. Le pauvre Batman s’est fait taxer ses perlouzes aussi facilement qu’un retraité niçois en vacances. Humiliation. On découvre cependant que Batman n’a pas encore le cerveau complètement liquéfié car il a collé un émetteur dans le collier afin de pister l’accorte voleuse. Ce qui lui donne un prétexte pour se précipiter sur son ordinateur dans sa batcave parce que Batman est aussi un gros geek. On le sent cependant piqué au vif. L’irruption d’Anne Hathaway déguisé en servante a réveillé le démon de midi chez l’homme chauve-souris qui décide illico de reprendre du service. C’est sans doute la signification profonde du titre : The Dark knight rises.

On a sans doute un peu trop vite attribué à Christopher Nolan la palme de la cohérence et de la maestria scénaristique. Le récit qui s’étale sur 2h45 utilise quelquefois des câbles suffisamment gros pour tracter un lot de vingt batmobiles par hélicoptère et s’offre quelques énormités qui feraient passer Ed Wood pour un réalisateur d’une rigueur exemplaire mais qui sont devenue la règle dans le cinéma hollywoodien. Christopher Nolan s’acquitte cependant honnêtement de sa tâche. Il a su redonner vie à une franchise qui était passée auparavant par les mains de Burton avant d’être consciencieusement massacrée par Joel Schumacher. Il a su également composer avec les exigences inhérentes au genre du blockbuster pour conférer à la série des Dark knight une atmosphère et un traitement originaux et qui ne trahissent pas l’univers de Miller tout en lui ajoutant une petite pincée de James Bond. Après cela, on peut reprocher à Nolan un certain goût pour les scénarios un peu inutilement alambiqués (je n’ai pas toujours que du bien à dire d’Inception par exemple mais ce que fait Nolan est un travail d’orfèvre à côté de ce qu’un tâcheron faussement inspiré comme Damon Lindelof peut accoucher pour Promotheus par exemple…) et la surenchère un peu ridicule de certaines scènes d’actions (qui à force de surenchère finissent quelquefois par être quelque peu confuses). Cependant, Nolan réussit à imposer son univers et cette fois c’est incontestablement le personnage de Bane qui le porte sur ses (très larges) épaules.

C’est peut-être moins flagrant que dans l’opus précédent mais Batman semble à nouveau quelque peu éclipsé par un adversaire qui prend beaucoup de place dans le récit et à l’écran. Bane est un mercenaire qui a la double caractéristique d’être à la fois une force de la nature et un génie machiavélique. Ce qui lui permet à la fois de casser Batman en deux comme un bretzel et de concevoir un plan inutilement compliqué pour détruire Gotham City. En plus de ces deux particularités plutôt utiles, Bane porte un très seyant respirateur qui lui masque la moitié du visage et s’exprime un peu comme Gros Nounours mais si Bane était vraiment Gros Nounours, Nicolas finirait pendu à un lampadaire et Pimprenelle enchaînerait les passes dans un baraquement sordide de bordel militaire de campagne, ce qui nous enseigne qu’il ne faut pas toujours se fier aux apparences et ne pas faire confiance aux gros messieurs musclés, même quand ils parlent un peu comme le père noël.

Bane n’est rien d’autre qu’une bonne grosse tranche de nihilisme bodybuildée, cent-vingt kilos (au bas mot) de barbaque haineuse vouée à la destruction de tout ordre social. Dans le film de Nolan, ce croisement entre Kropotkine et The Rock fait la nique à la CIA, s’accoquine avec un dirigeant de multinationale véreux auquel il finit par apprendre à tourner sa tête à 180°, transforme un réacteur nucléaire destiné à produire de l’énergie propre (ça alors c’est Henri Proglio qui doit être content) en bombe thermonucléaire, invite la population à rançonner les riches et les bourgeois, prend en otage une place boursière, enferme les forces de police dans les égouts et gâche la finale du super-bowl. Mais quelle sont ses revendications ? Aucune. De toute façon il a prévu de tout faire sauter quoiqu’il arrive. Ce type-là est définitivement cool.

Le message de Nolan est pourtant transparent : Batman a raccroché les gants et avec lui c’est toute l’Amérique qui a baissé sa garde, permettant au complotistes malfaisants (l’anarcho-nihiliste/l’écolo extrêmiste, tout ça étant un ramassis de cul-de-basse fosse sortis d’une prison moyen-orientale…) de s’implanter au cœur de la nation. Dans les égoûts, sous les pieds des citoyens et de l’élite de Gotham City, qui continue à mener grand train sans se soucier le moins du monde de ce qui se passe autour d’elle, Bane entretient une armée des ombres, prête à surgir et à frapper au cœur de l’empire. C’est l’ennemi intérieur qui fourbit ses armes et qui a réussi à s’infiltrer partout, à tous les degrés du système. Dans la ville inconsciente, les braves citoyens poursuivent tranquillement et ingénument le fil de leur existence. En-dessous, à la fois au cœur de la cité et au royaume des ombres, le mal attend son heure.

Le sol finit littéralement par se dérober sous les pieds des trop confiants citoyens de Gotham dans la scène qui constitue le morceau de bravoure du film. En plein match de football, une série d’explosions détruit les ponts qui relient Gotham au monde extérieur et provoque un gigantesque glissement de terrain qui engloutit l’aire de jeu du stade sous les yeux médusés des spectateurs. C’est aussi le morceau de bravoure de Bane qui expose également son plan à une foule de spectateur médusés : renverser l’ordre social, donc, et puis tout faire sauter[6]. Le seul qui puisse arrêter Bane est bien sûr Batman. Justicier masqué aux méthodes on ne peut plus brutales, Batman ne peut avoir aucune confiance dans un Etat corrompu (si l’on met à part le commissaire Gordon qui partage à peu près sa vision des choses et le futur Robin, jeune flic idéaliste). Il représente à la fois l’option anti-politique (Batman agit en marge des pouvoirs publics et des politiciens corrompus et bavards, il est un peu antidémocrate sur les bords), l’homme providentiel (le général De Gaulle avec le costume de Batman ça ferait d’ailleurs un chouette masque) et c’est un citoyen américain qui aime sa ville, les honnêtes gens et le Deuxième Amendement. Batman vote républicain, ça ne fait pas un pli. Enfin si tant est qu’il se déplace pour aller voter.

Dans The Dark knight, le deuxième opus de la série, le justicier masqué affrontait un pervers machiavélique en la personne du Joker, une autre facette, plus sophistiquée, d’un nihilisme que Bane incarne lui de façon bien plus barbare. Pour le vaincre, Bruce Wayne devra, selon les dires du clairvoyant Alfred, retrouver un idéal qui lui fait défaut après des années d’inaction et d’indolence coupable[7]. Christopher Nolan nous livre-t-il là sa vision de l’Amérique en guerre ? Si c’est le cas il aura été plus fidèle encore qu’on ne le pense à la vision de Franck Miller.

Publié le 31 juillet 2012 sur le blog Idiocratie

[1] “Maybe, between bouts of self-pity and all the other tasty tidbits of narcissism you’ve been served up in your sheltered, comfy little worlds, you’ve heard terms like al-Qaeda and Islamicism. And this enemy of mine — not of yours, apparently – must be getting a dark chuckle, if not an outright horselaugh – out of your vain, childish, self-destructive spectacle. In the name of decency, go home to your parents, you losers. Go back to your mommas’ basements and play with your Lords Of Warcraft. Or better yet, enlist for the real thing. Maybe our military could whip some of you into shape. They might not let you babies keep your iPhones, though. Try to soldier on. Publié le 7 juillet 2011 sur le blog de F. Miller